奇跡のようなライヴだった。洋楽不況が叫ばれるこのご時世に、アルバムを2枚しかリリースしていないシンガー・ソングライターの初来日公演が、東京・大阪いずれもソールド・アウトを記録するなんて「異例」とさえ言ってもいい。事実、この夜のWWWのフロアは、立錐の余地もないほどの超満員。それは、名門〈MATADOR〉への移籍と、デビュー・アルバム『Sprained Ankle』(2015年)の再発、そして傑作2nd『Turn Out The Lights』(2017年)のリリースを経て、ジュリアン・ベイカーの音楽が、歌声が、才能が、ゆっくりと着実に日本のリスナーの心を突き動かしたことの証でもある。

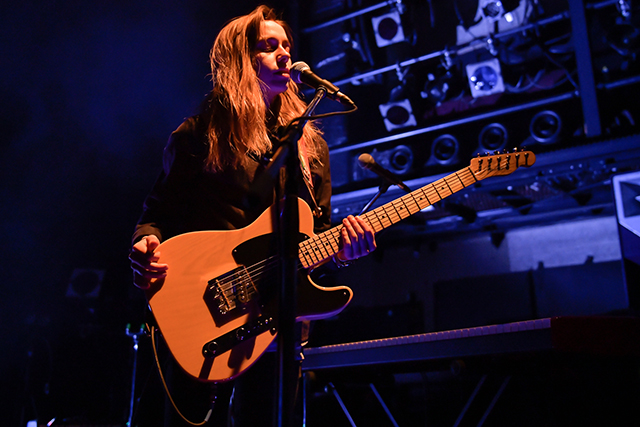

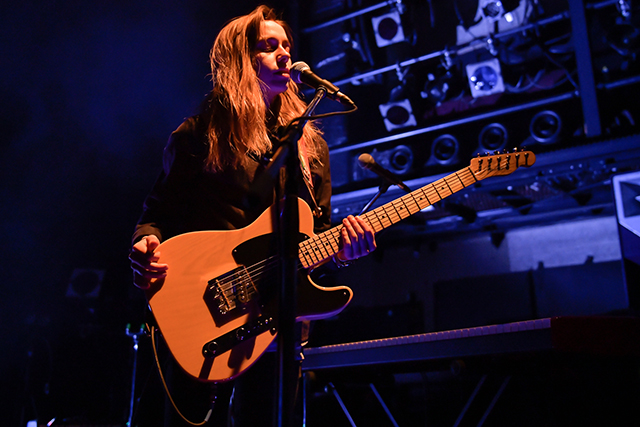

定刻の20:00を少し過ぎた頃、原摩利彦『Landscape in Portrait』の静謐なピアノが響き渡るステージ(目の前に鎮座するグランドピアノへの期待感を高める選曲だったと思う)に、ふらっとジュリアンが表れる。真っ黒なシャツとスキニージーンズ、足元も黒のニューバランスという出で立ちの彼女がおもむろにフェンダーのギターを手に取ると、スタンドマイクの下に配置されたエフェクターボードへ。カチカチと操作音や息遣いも聞こえるほど静まり返ったフロアを、キラキラと舞う光の粒子のようなアルペジオが満たしていく。そう、『Turn Out The Lights』のオープニングと同じく、ライヴの幕開けを飾ったのは「Appointments」だ。ブリッジの《I have to believe that it is》というフレーズで、ジュリアンがその繊細な声を張り上げると、音源とはまるで別次元の生々しさと迫力に圧倒される。

MCでも触れていたが、日本はもちろんアジアに来るのもはじめてだった上に、東京公演は2018年最初のライヴ。ジュリアンも相当ナーバスになっていたであろうことは窺えた。「Appointments」のアウトロでルーパーがトラブルを起こしたようで、ジュリアンがボードとにらめっこしながら「シット!」と呟いた時はこちらもハラハラしたが、ここでアルバムにも参加しているカミーユ・フォークナーが登場。仕切り直してからの「Sour Breath」と「Shadowboxing」の2曲では、狂おしいほどドラマティックな『Turn Out The Lights』の世界にヴァイオリンの流麗なメロディで華を添えていく。特に、ギターとキーボードを駆使しながら《The harder I swim, the faster I sink(一生懸命泳ぐほど/速く沈む)》と繰り返し歌われる「Sour Breath」のクライマックスには、“魂の叫び”としか言いようのないジュリアンの全身全霊のシャウトに、思わず鳥肌が立ってしまった。はっきり言って、表現者としての“覚悟”が全然違う。

再びジュリアンのソロに戻ると、「ちょっと古い曲をやるわね」と言って『Sprained Ankle』より4曲を立て続けに披露。文字通り船の上でたゆたうような「Vessels」、メランコリックな3連リフが印象的な「Sprained Ankle」、セットリストには無かったので嬉しい誤算だった「Rejoice」、さらに軽快なギターに胸が踊る「Everybody Does」といった、もともと世に発表するつもりではなかったという前作からのナンバーは、来日前に「観客と親密な関係性が生まれるようなものにもしたい」と語っていた彼女の言葉通り、人肌の温もりを感じられる尊い瞬間だった。また、シトロエンの車内で弾き語る〈Colombe Sessions〉の映像でもフィーチャーされた、知られざる名曲「Red Door」(『Turn Out The Lights』の日本盤ボーナス・トラックに収録)では、ジュリアンの地元でもあるアメリカ南部=メンフィス・ブルース的なルーツも匂わせるアルペジオを軽々と弾きこなす姿と、ギタリストとしてのポテンシャルの高さにも驚かされた。それは、続くシングル曲「Funeral Pyre」においても同様で、1本のギターと声だけでここまで景色をガラッと変えてしまえるアーティストという意味では、もはや同世代で比肩できる者はいないんじゃなかろうか。

シューゲイザーにも迫る轟音ギターと、壮絶なシャウトが眩しい「Turn Out the Lights」で万雷の拍手を巻き起こすと、遂にグランドピアノへと向かうジュリアン。「すごく静かね(笑)。みんな来てくれてありがとう」と告げてから奏でられたのは、昨年再結成を果たしたNYの伝説的なパンク/エモ・バンド=ジョウブレイカーの「Accident Prone」のカヴァーだ。デス・キャブ・フォー・キューティーやエリオット・スミスなど名カヴァーの多いジュリアンだが、この選曲にはかつてパンク・キッズだったかもしれない男性客たちも大喜び。オリジナルではファズ・ギターが炸裂するあのナンバーを、あそこまで美しく感動的なピアノ・バラードに生まれ変わらせてしまうとは! その後は再びカミーユとの共演で、『Turn Out The Lights』においてもっとも優しく叙情的な「Hurt Less」、「Everything That Helps You Sleep」、そしてアルバムを締め括る「Claws in Your Back」というピアノ中心の楽曲を力強く演奏。迸る激情は彼女のルーツがエモ/ハードコアにあることを裏付けているし、まるで賛美歌のごとくWWWの空間を埋め尽くすジュリアンの歌声は、もはや「神様からのギフト」としか形容ができないほどだ。

虹色のストラップが着けられたギターを再び手に取ると、オーディエンスに感謝を述べてからクロージング曲としてお馴染みの「Something」を演奏。《I can't think of anyone, anyone else(もう他の誰かのことは考えられない)》と繰り返すラストのフレーズは、やがて悲痛な叫びとなってクレッシェンドしていく光景が、あまりにもピュアで素晴らしかった。一体、あの華奢なカラダのどこにあれだけのエネルギーが宿されているのだろうか。ステージ袖に消え、客電が点き、BGMが流れ出してからもアンコールを求める声と拍手が止まず、5分ほど経った頃に再びステージに舞い戻るジュリアン。「日本語はわからないけど、みんなの声を無視できなかった」と言って、予定外の「Go Home」を披露してくれたのは何よりも素敵なサプライズだった。

ちなみに、筆者は2日後の大阪公演にも駆け付けたが、こちらも満員御礼。ジェットラグに慣れてきた頃であろうジュリアンの歌声は鬼気迫るものがあり、カヴァー・コーナーでは「大好きなバンドなの」とマンチェスター・オーケストラの「100 Dollars」をプレイ。これがもう、涙が出るほど凄まじい名演だった。カトリック信者で同性愛者という複雑なアイデンティティーを持ち、己の痛みも弱さもすべて曝け出すジュリアン・ベイカーの真摯な歌が、国境を越えて人々をひとつにした二つの夜。お世辞抜きに、一生語り継ぎたくなるライヴ体験だった。

Text by Kohei UENO

Photo by 古渓一道 / Kazumichi Kokei

定刻の20:00を少し過ぎた頃、原摩利彦『Landscape in Portrait』の静謐なピアノが響き渡るステージ(目の前に鎮座するグランドピアノへの期待感を高める選曲だったと思う)に、ふらっとジュリアンが表れる。真っ黒なシャツとスキニージーンズ、足元も黒のニューバランスという出で立ちの彼女がおもむろにフェンダーのギターを手に取ると、スタンドマイクの下に配置されたエフェクターボードへ。カチカチと操作音や息遣いも聞こえるほど静まり返ったフロアを、キラキラと舞う光の粒子のようなアルペジオが満たしていく。そう、『Turn Out The Lights』のオープニングと同じく、ライヴの幕開けを飾ったのは「Appointments」だ。ブリッジの《I have to believe that it is》というフレーズで、ジュリアンがその繊細な声を張り上げると、音源とはまるで別次元の生々しさと迫力に圧倒される。

MCでも触れていたが、日本はもちろんアジアに来るのもはじめてだった上に、東京公演は2018年最初のライヴ。ジュリアンも相当ナーバスになっていたであろうことは窺えた。「Appointments」のアウトロでルーパーがトラブルを起こしたようで、ジュリアンがボードとにらめっこしながら「シット!」と呟いた時はこちらもハラハラしたが、ここでアルバムにも参加しているカミーユ・フォークナーが登場。仕切り直してからの「Sour Breath」と「Shadowboxing」の2曲では、狂おしいほどドラマティックな『Turn Out The Lights』の世界にヴァイオリンの流麗なメロディで華を添えていく。特に、ギターとキーボードを駆使しながら《The harder I swim, the faster I sink(一生懸命泳ぐほど/速く沈む)》と繰り返し歌われる「Sour Breath」のクライマックスには、“魂の叫び”としか言いようのないジュリアンの全身全霊のシャウトに、思わず鳥肌が立ってしまった。はっきり言って、表現者としての“覚悟”が全然違う。

再びジュリアンのソロに戻ると、「ちょっと古い曲をやるわね」と言って『Sprained Ankle』より4曲を立て続けに披露。文字通り船の上でたゆたうような「Vessels」、メランコリックな3連リフが印象的な「Sprained Ankle」、セットリストには無かったので嬉しい誤算だった「Rejoice」、さらに軽快なギターに胸が踊る「Everybody Does」といった、もともと世に発表するつもりではなかったという前作からのナンバーは、来日前に「観客と親密な関係性が生まれるようなものにもしたい」と語っていた彼女の言葉通り、人肌の温もりを感じられる尊い瞬間だった。また、シトロエンの車内で弾き語る〈Colombe Sessions〉の映像でもフィーチャーされた、知られざる名曲「Red Door」(『Turn Out The Lights』の日本盤ボーナス・トラックに収録)では、ジュリアンの地元でもあるアメリカ南部=メンフィス・ブルース的なルーツも匂わせるアルペジオを軽々と弾きこなす姿と、ギタリストとしてのポテンシャルの高さにも驚かされた。それは、続くシングル曲「Funeral Pyre」においても同様で、1本のギターと声だけでここまで景色をガラッと変えてしまえるアーティストという意味では、もはや同世代で比肩できる者はいないんじゃなかろうか。

シューゲイザーにも迫る轟音ギターと、壮絶なシャウトが眩しい「Turn Out the Lights」で万雷の拍手を巻き起こすと、遂にグランドピアノへと向かうジュリアン。「すごく静かね(笑)。みんな来てくれてありがとう」と告げてから奏でられたのは、昨年再結成を果たしたNYの伝説的なパンク/エモ・バンド=ジョウブレイカーの「Accident Prone」のカヴァーだ。デス・キャブ・フォー・キューティーやエリオット・スミスなど名カヴァーの多いジュリアンだが、この選曲にはかつてパンク・キッズだったかもしれない男性客たちも大喜び。オリジナルではファズ・ギターが炸裂するあのナンバーを、あそこまで美しく感動的なピアノ・バラードに生まれ変わらせてしまうとは! その後は再びカミーユとの共演で、『Turn Out The Lights』においてもっとも優しく叙情的な「Hurt Less」、「Everything That Helps You Sleep」、そしてアルバムを締め括る「Claws in Your Back」というピアノ中心の楽曲を力強く演奏。迸る激情は彼女のルーツがエモ/ハードコアにあることを裏付けているし、まるで賛美歌のごとくWWWの空間を埋め尽くすジュリアンの歌声は、もはや「神様からのギフト」としか形容ができないほどだ。

虹色のストラップが着けられたギターを再び手に取ると、オーディエンスに感謝を述べてからクロージング曲としてお馴染みの「Something」を演奏。《I can't think of anyone, anyone else(もう他の誰かのことは考えられない)》と繰り返すラストのフレーズは、やがて悲痛な叫びとなってクレッシェンドしていく光景が、あまりにもピュアで素晴らしかった。一体、あの華奢なカラダのどこにあれだけのエネルギーが宿されているのだろうか。ステージ袖に消え、客電が点き、BGMが流れ出してからもアンコールを求める声と拍手が止まず、5分ほど経った頃に再びステージに舞い戻るジュリアン。「日本語はわからないけど、みんなの声を無視できなかった」と言って、予定外の「Go Home」を披露してくれたのは何よりも素敵なサプライズだった。

ちなみに、筆者は2日後の大阪公演にも駆け付けたが、こちらも満員御礼。ジェットラグに慣れてきた頃であろうジュリアンの歌声は鬼気迫るものがあり、カヴァー・コーナーでは「大好きなバンドなの」とマンチェスター・オーケストラの「100 Dollars」をプレイ。これがもう、涙が出るほど凄まじい名演だった。カトリック信者で同性愛者という複雑なアイデンティティーを持ち、己の痛みも弱さもすべて曝け出すジュリアン・ベイカーの真摯な歌が、国境を越えて人々をひとつにした二つの夜。お世辞抜きに、一生語り継ぎたくなるライヴ体験だった。

Text by Kohei UENO

Photo by 古渓一道 / Kazumichi Kokei